Grundlegende Entdeckungen

Leuchttürme auf Baleares

-

Mallorca

-

Cabrera

-

Sa Dragonera

-

Formentera

-

Menorca

-

Eivissa

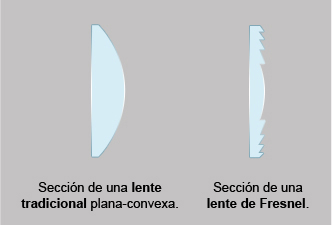

FRESNEL

Der französische Physiker Augustin Fresnel ist eine der herausragenden Persönlichkeiten im Bereich der Seezeichen, da seine Optiken für die Beleuchtung von Leuchttürmen und Baken in praktisch aller Welt Einzug hielten.

Als Erster erhielt der Leuchtturm in Cordouan (Frankreich) im Jahr 1823 dieses Linsensystem. Angesichts ihres Erfolgs wurde sie nach und nach in vielen weiteren Leuchttürmen eingebaut, denn dank dieses effizienteren Systems ließ sich die Leuchtweiten verbessern.

Dank Fresnels Entwurf konnten die Linsengröße beträchtlich verringert und zugleich große Leuchtweiten erzielt werden.

FESTSTEHENDE OPTIKEN FÜR sechstrangige Leuchttürme

Die Optiken, die von der spanischen Regierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erworben wurden, stammten vor allem von drei französischen Fabrikanten: Lepaute, Sautter und Barbier & Benard (später BBT). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts importierte man auch einige Optiken des deutschen Unternehmens Julius Pintsch, doch ab dem zweiten Jahrzehnt wurden alle diese Hersteller vom schwedischen Fabrikanten AGA, gegründet vom Erfinder Gustaf Dalén, abgelöst.

Auf den Balearen waren die Leuchttürme mit größerer Reichweite, die aufgrund des Allgemeinen Beleuchtungsplans von 1847 errichtet wurden, zweitrangige Anlagen, von denen einige Optiken nun in der Ausstellung von Portopí zu sehen sind. Meist handelte es sich jedoch um sechstrangige Leuchttürme, beispielsweise in Cala Figuera, Maó, Botafoc, Cap Blanc, Cap Salines, Sa Creu, Alcanada und Portocolom. Die Optiken, die in diesen sechstrangigen Leuchttürmen verwendet wurden, hatten 30 cm Durchmesser. Sie bestanden aus einem dioptrischen Mittelteil und einem oberen und unteren Teil mit katadioptrischen Ringen, deren Anzahl variieren konnte. Die Anlage gab ein weißes Festfeuer ab, das durch spezifische Öllampen für diese Leuchttürme mit geringer Reichweite erzeugte wurde.

Infolge des „Plans zur Beleuchtungserneuerung“ (1902) wurden die neuen Rotationssysteme mit Uhrwerken und Quecksilberlagern eingebaut. Der erste Leuchtturm der Balearen mit dieser Technologie war der von Punta de l’Avançada, der 1905 eingeweiht wurde. Die Leuchttürme durchliefen die Erneuerung in zwei klar unterscheidbaren Zeiträumen.

Im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, vor allem im Jahr 1917, wurden die sechstrangigen Leuchttürme mit Drehspiegelsystemen versehen, die die alten Anlagen mit Festfeuer ersetzten und in den meisten Fällen in Leuchtzeichen mit Verdunkelungen verwandelten.

Gegen Ende der 1920er-Jahre und insbesondere im Jahr 1928 wurden viele der alten zweitrangigen Optiken an das neue Rotationssystem mit Quecksilberlager angepasst.

OPTIK DES LEUCHTTURMS VON L’ILLA DE L’AIRE

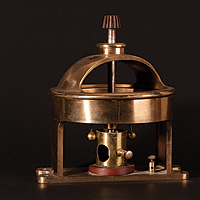

Diese zweitrangige Optik stammt vom französischen Fabrikanten Sautter und wurde am 15. August 1860 im Leuchtturm von L’Illa de l’Aire (Menorca) in Betrieb genommen. Sie war eine der Drehoptiken des ersten Beleuchtungsplans und daher mit einem System aus Laufrollen (kleinen Metallrädern, auf denen die Optik ruhte) ausgestattet, um die Drehung des Apparats zu ermöglichen. Das Leuchtfeuer bestand aus einzelnen Lichtblitzen pro Minute und wurde durch eine Öllampe mit Ventilen erzeugt. Diese Optik blieb bis 1965 in Gebrauch und war die letzte alte Drehanlage mit Laufrollen, die auf den Balearen eingesetzt wurden.

OPTIK VON TRAMUNTANA (DRAGONERA) UND PORTOCOLOM

Sie wurde ursprünglich im Jahr 1910 im Leuchtturm von Tramuntana eingebaut und anhand von Gewichten betrieben und war mit einer Petroleumlampe mit einem Docht ausgestattet. Nach ihrer Automatisierung 1960 durch den Einbau der neuen Dalén-Systeme mit Sonnenventil-Entzündung wurde die Optik aus diesem Leuchtturm entfernt und später im Jahr 1965 im Leuchtturm vom Portocolom eingesetzt, als dort die elektrische Beleuchtung in Betrieb genommen. Aus dem zuletzt genannten Leuchtturm wurde sie wiederum 1996 ausgebaut. In beiden Anlagen erzeugte sie ein Leuchtfeuer mit 2 weißen Lichtblitzen alle 10 Sekunden.

OPTIK VON CAP LLEBEIG

Sie ist eine der interessantesten Optiken der gesamten Ausstellung, da sie nicht nur besonders sehenswert ist, sondern einst auch auf besondere Weise von Dragonera zum Leuchtturm von Portopí transportiert werden musste. Zunächst war sie 1910 im Leuchtturm von Llebeig in Betrieb genommen worden und erzeugte einzelne Lichtblitze alle sieben Sekunden.

Im Jahr 1969 wurde sie jedoch abmontiert und durch einen sogenannten „Universalapparat“ (ein provisorisches Beleuchtungsgerät) ersetzt, bis ab dem Sommer 1971 das neue automatische Dalén-System zum Einsatz kam.

1980 wurde angesichts der Schwierigkeiten, die wegen des beträchtlichen Gewichts des Optikfundaments mit der Verlegung verbunden waren, die 6. Flotte der US-Streitkräfte um Unterstützung gebeten, die die Optik mit einem ihrer Hubschrauber zu den künftigen Ausstellungsräumen brachte.

ERSTE ROTATIONSSYSTEME

Im Allgemeinen Beleuchtungsplan von 1847 waren mit Gewichten betriebene Uhrwerkssysteme vorgesehen, damit sich entweder die ganze Optik drehen konnte oder aber nur ein Teil, wenn ein feststehendes katadioptrisches Unterteil vorhanden war.

Es wurde auch die Möglichkeit geprüft, nur vertikale Linsen außen drehen und die Hauptoptik feststehend zu lassen. In jedem Fall zeichneten sich die anhand dieser ersten Drehsysteme erzeugten Leuchtfeuer durch sehr lang anhaltende rhythmische Taktungen aus.

GESCHWINDIGKEITSREGLER

Zwei weitere Merkmale dieser Rotationssysteme waren die bereits zuvor erwähnten Laufrollen und die Geschwindigkeitsregler für die Flügel.

Ferner sei daran erinnert, dass die ersten Gewichte, die zur Drehung der Optiken eingesetzt wurden, entweder an einem Hanfseil hingen (wie im Fall von Na Pòpia) oder aber an einer Eisenkette (wie in N’Ensiola). Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwendete man Stahlkabel und Reibungsgeschwindigkeitsregler.

QUECKSILBERLAGER

Um den zweiten Nachteil der ersten Drehoptiken (zeitlich sehr weit auseinanderliegende Lichtblitze) zu beheben, wurden viele der alten katadioptrischen Optiken angepasst und ruhten dann auf einem Quecksilberfilm, was die Reibung verringerte und die Drehgeschwindigkeit der Optik erhöhte und so den Zeitabstand zwischen den Lichtblitzen verkürzte.

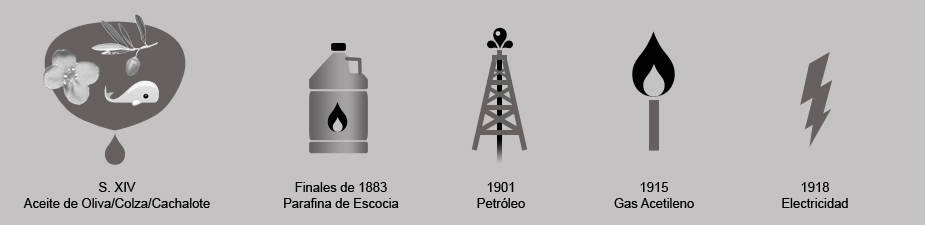

OLIVENÖL

Einst wurden die Leuchttürme zwar mit Holz- oder Kohlefeuern betrieben, aber der Leuchtturm von Portopí besaß bereits im 14. Jahrhundert im oberen Teil des Turms eine Laterne aus Holz und Glas, um das von zwölf Öllämpchen (sechzehn ab dem 15. Jahrhundert) erzeugte Licht zu schützen. Außerdem verwendete man in den spanischen Leuchttürmen, die Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet wurden, Olivenöl, weil dieser Rohstoff hierzulande in Hülle und Fülle vorhanden war. In anderen Ländern kam stattdessen Rapsöl (Frankreich) oder Walratöl (England) zum Einsatz.

Jahrelang wurde das Öl per Boot zu den meisten Leuchttürmen transportiert, selbst zu Anlagen wie am Cap Blanc und am Cap Salines, die sich nicht auf Inseln befanden. Später belieferte man so allerdings nur noch die isoliert liegenden Leuchttürme.

PARAFFIN AUS SCHOTTLAND

Auf den Balearen wechselte man den Brennstoff im Vergleich zu Nordspanien etwas verspätet. So erfolgte der Übergang vom Olivenöl zu schottischem Paraffin erst Ende des Jahres 1883, während er in Cabo Mayor (Santander) bereits 1877 vollzogen worden war. So widersprüchlich es auch scheinen mag, konnte man mit dem importierten Brennstoff die Betriebskosten der Seezeichen um 30 % reduzieren, da er mit einem geringen Verbrauch verbunden war.

Die ursprünglichen Schwierigkeiten aufgrund der häufigen Lampenexplosionen und der üblen Gerüche, die beide auf eine fehlerhafte Verbrennung zurückzuführen waren, wurden durch Verwendung von Doty-Brennern behoben. Diese verdanken ihren Namen ihrem Erfinder, einem US-amerikanischen Kapitän, der sie 1868 entwickelt hatte.

PETROLEUM

Im Jahr 1901 wurde Petroleum als Brennstoff in den meisten Balearen-Leuchttürmen eingeführt. Das sorgte dafür, dass nach und nach Glühlampen zum Einsatz kamen, die keine Dochte mehr verwendeten, sondern Seidenglühstrümpfe, die man in Kollodium tränkte (Cellulosenitrat verbesserte die Leistung des Glühstrumpfs).

Das in den Leuchttürmen der Balearen am häufigsten verwendete System war ein englisches Fabrikat von Chance Brothers aus Birmingham. Diese Lampen wurden je nach Durchmesser des verwendeten Glühstrumpfs in drei Klassen eingeteilt: 85 mm, 55 mm und 35 mm.

Erstmals kamen sie 1910 im Leuchtturm von Llebeig zum Einsatz. Das Beleuchtungssystem war mit zwei Tanks versehen: einem für Petroleum und einem anderen für Luft mit einem bestimmten Druck, um den Brennstoff zur Lampe zu transportieren. Die Lampen hatten zwar einen sehr viel höheren Verbrauch als die Brenner mit Docht, erzielten jedoch auch eine größere Reichweite.

ACETYLEN

1912 erhielt der schwedische Erfinder Gustav Dalén den Nobelpreis für Physik „für die Kombination aus selbstwirkenden Regulatoren und Gasakkumulatoren zur Beleuchtung von Leuchttürmen und Leuchtbojen“. Dank dieser neuen Anlagen setzte die Automatisierung der Seezeichen ein. Ihr ist es zu verdanken, dass die Leuchtfeuerwärter und ihre Familien, die bis dato dazu gezwungen gewesen waren, auf kleinen Inseln in extremer Isolierung zu leben, diese nach und nach verlassen und an andere Orte mit besseren Lebensbedingungen umziehen konnten.

Dalén gründete das Unternehmen AGA, das die französischen Hersteller Sautter, Lepaute und BBT (Barbier, Benard & Turenne) bei der Lieferung von Drehoptiken für die Beleuchtung von Seezeichen ablöste. Von da an war die Automatisierung des Ein- und Ausschaltens der Leuchttürme ein Hauptanliegen der zuständigen Behörde. Ausschlaggebend für diese Automatisierung war die Erfindung des Sonnenventils.

Auf den Balearen waren die ersten automatischen Seezeichen mit Acetylen die von Es Dau Gross auf Ibiza und die Bojen im Hafen von Maó, die alle 1917 installiert wurden. Die letzten Beleuchtungsanlagen mit diesen Systemen wurden auf den Balearen bis 1995 verwendet.

ELEKTRIZITÄT

Nach der Einweihung des ersten elektrischen Leuchtturms in Spanien im Jahr 1888, der sich am Cabo Villano (Galicien) befand, wurde diese Energiequelle für die Seezeichen mit der Zeit immer relevanter.

Auf den Balearen waren die ersten elektrischen Leuchttürme am Botafoc im Hafen von Ibiza, De la Creu und am Cap Gros im Hafen von Sóller, Ciutadella und Maó auf Menorca, sowie in Portopí und La Riba im Hafen von Palma zu finden, die allesamt ihre Stromversorgung im Jahr 1918 erhielten.

Von da an wurden alle Seezeichen früher oder Sport mit Elektrizität betrieben. Die Neuheiten der Elektrifizierung der Leuchttürme bestanden anfangs aus der Verwendung von elektrischen Glühbirnen, Automatiken zur Auswechselung der Birnen, Stromaggregaten als alternative Energiequellen und Uhrwerken zum Ein- und Ausschalten des Leuchtturms. Eine Vielzahl der Seezeichen wechselten jedoch direkt von Acetylen zur Fotovoltaik, sprich zur Verwendung von Solarzellen zur Stromerzeugung.

FERNSTEUERUNG

Ende der 1980er und vor allem in den 1990ern kamen die elektronischen Systeme und schließlich die EDV-Systeme auf und wurden verstärkt eingesetzt. So gehören mittlerweile im 21. Jahrhundert die wichtigsten der von der Hafenbehörde der Balearen verwalteten Seezeichen zum Netzwerk aus ferngesteuerten Anlagen.

Auf diese Weise können die Leuchttürme anhand von EDV-Systemen ständig kontrolliert werden und stehen per Funkmodem, Mobiltelefonie oder herkömmlicher Telefonie in Verbindung mit der Fernsteuerungszentrale. Darüber hinaus können dank dieser Technologie auch Fernsteuerbefehle an den Leuchtturm übermittelt werden, um ihn ein- oder auszuschalten, das System zu prüfen und weitere Tätigkeiten durchzuführen.